結論:夜泣きは対策できる

夜泣きは辛いです。

保護者も赤ちゃん本人も、両方辛いです。

ぺいぺーも酷い目に会いました。

この記事が、子育て中の仲間たちの参考になれば、嬉しいです。

生活習慣だけで対策可能なケースと、医学的な治療が必要なケースがあるそうです。

我が家は通院の必要はありませんでしたが、保護者だけで悩まないでください。

夜泣きは対策できます。

必要な方は「子育て世代包括支援相談センター窓口」や「かかりつけ小児科医」が相談の窓口になっているそうです。

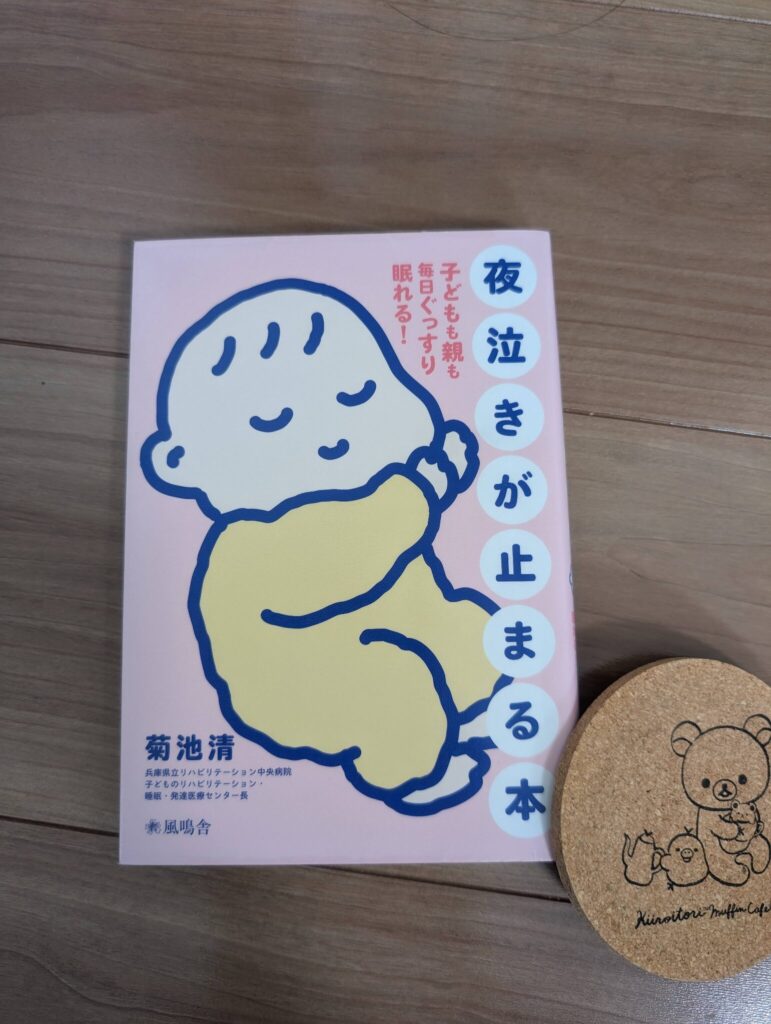

夜泣きが止まる本

どんな本?

ひどい夜泣き(乳幼児慢性不眠障害)を未然に防ぐため、生活習慣を記載した本。

臨床に従事する専門医が書いた本だね。

説得力が凄いね。

ぺいぺーが学んだこと

・乳児期に6つの望ましい生活習慣習慣を身につければ、生涯の宝物になる。(後で記載)

・子どもにとって望ましい睡眠時間の目安がある。(後に記載)

・乳幼児のためのデジタルメディア利用ガイドラインがある。(後で記載)

・夜泣きの原因と自宅でできる対策。(後で記載)

乳幼児慢性不眠障害の基準や、赤ちゃん体の仕組みについても記載がありました。

この記事では紹介しきれなかったので、気になる方は、ぜひ本書を手にとって下さい。

生涯の宝物になる、6つの望ましい生活習慣習慣

①睡眠スケジュールを守る

就寝時間と起床時間をほぼ固定し、年齢に応じた睡眠時間を確保する。

規則的な生活が、体内時計を育てる。

②日中の活動に注意する

適度に太陽の光を浴び、外遊びする。

良い眠りを得るためには、日中にしっかり活動することが大切。

③飲食物に注意する

食事の時間をほぼ固定する。

朝食では少量でのカロリーのある食べ物を胃腸に入れると、脳と胃腸の体内、時計の時刻のずれを防ぐことができる。

3歳まではカフェインを避ける。

カフェインは覚醒作用と利尿作用があり、夜間の睡眠を妨げる。

チョコレートに含まれるカフェインにも注意。

④入浴タイミングに注意する

入浴は遅くとも就寝の1時間前に済ませる。

深部体温が下がると眠くなる。

⑤光のコントロールをする

就寝の1時間前から明るい光を避ける。

ブルーライトは特に注意。

白色 LED の照明器具では、夜間モードの暖色系色を活用する。

⑥安心できる睡眠環境を整える

安全で、暗くて、静かで、心地よい寝室にする。

幼い頃はいつもと違うことは少しずつにして、できるだけ毎日同じような生活を繰り返す。

添い寝は必ずしも必要ではない。

特に寝る前での決まりごとで添い寝授乳、抱っこして体を揺らす点、散歩やドライブなどをすることは避けべきで、長期的にはひどい夜泣きの原因になる可能性がある。

子供に限らず大人も身につけたい生活習慣だね。

我が家は添い寝してるね。

同居している家族の協力も非常に重要だね。本によっては「添い寝」はオススメしてないよ。

子どもにとって望ましい睡眠時間の目安

睡眠時間の目安(アメリカ睡眠財団)

0〜3ヶ月 14〜17時間

4〜11ヶ月 12〜15時間

1〜2歳 11〜14時間

3〜5歳 10〜13時間

6〜13歳 9〜11時間

14〜17歳 8〜10時間

この記載、見たことある。

「0〜5歳 賢い脳のつくりかた」で紹介したことがあるよ。その本もオススメです。

乳幼児のためのデジタルメディア利用ガイドライン(アメリカ小児科学会発表)

①18ヶ月未満の子どもはテレビ電話以外のデジタルメディアへの接触は制限する。

②18ヶ月から24ヶ月の子どもにデジタルメディアを見せたい場合には、良質なコンテンツを選別し、子どもと一緒に見ながら、理解できるように助ける。

③2歳から5歳の子どもには1日1時間未満、良質なコンテンツを見せる。子どもと一緒に見ながら内容を理解し、実際の生活につなげて考えられるように助ける。

④6歳以上の子どもは利用時間と、デジタルメディアの種類など、一貫した利用の規則を決める。

この記載も、見たことある。

この内容も「0〜5歳 賢い脳のつくりかた」で紹介したことがあるよ。とてもオススメの本です。

夜泣きの原因と自宅でできる対策

・体温調節

子供をよく観察すること。暑がりの子は多いので着せ過ぎに注意。

・鼻づまりに注意

赤ちゃんは口呼吸が苦手。鼻づまりがあると睡眠の質が悪く、夜泣きを起こす。

・喉について

小さな下顎、咽頭何箇所、気管支喘息などが夜泣きの原因になることがある。「ゴロゴロ」「ゼーゼー」「いびき」などがあれば小児科い耳鼻科医に相談。

・痒み

アトピー性皮膚炎や乾燥肌で痒みのために夜泣きが起こってる場合があります。

・脚がムズムズ

足の違和感、足をさする、両足をすり合わせる、などに注意。皮膚の感覚、過敏鉄分不足、注意欠損、多動症などが原因になっている可能性がある。

まとめ

結論:夜泣きは対策できる

生活習慣を整える。(睡眠・日中の活動・飲食・入浴・光・環境)

家庭で出来る対策を行う。(体温調節・鼻つまり・のど・痒み・足の違和感)

辛いときには、悩まずに専門家に相談する。

夜泣きは対策できます。

この記事が、子育て中の仲間たちの参考になれば、嬉しいです。

コメント